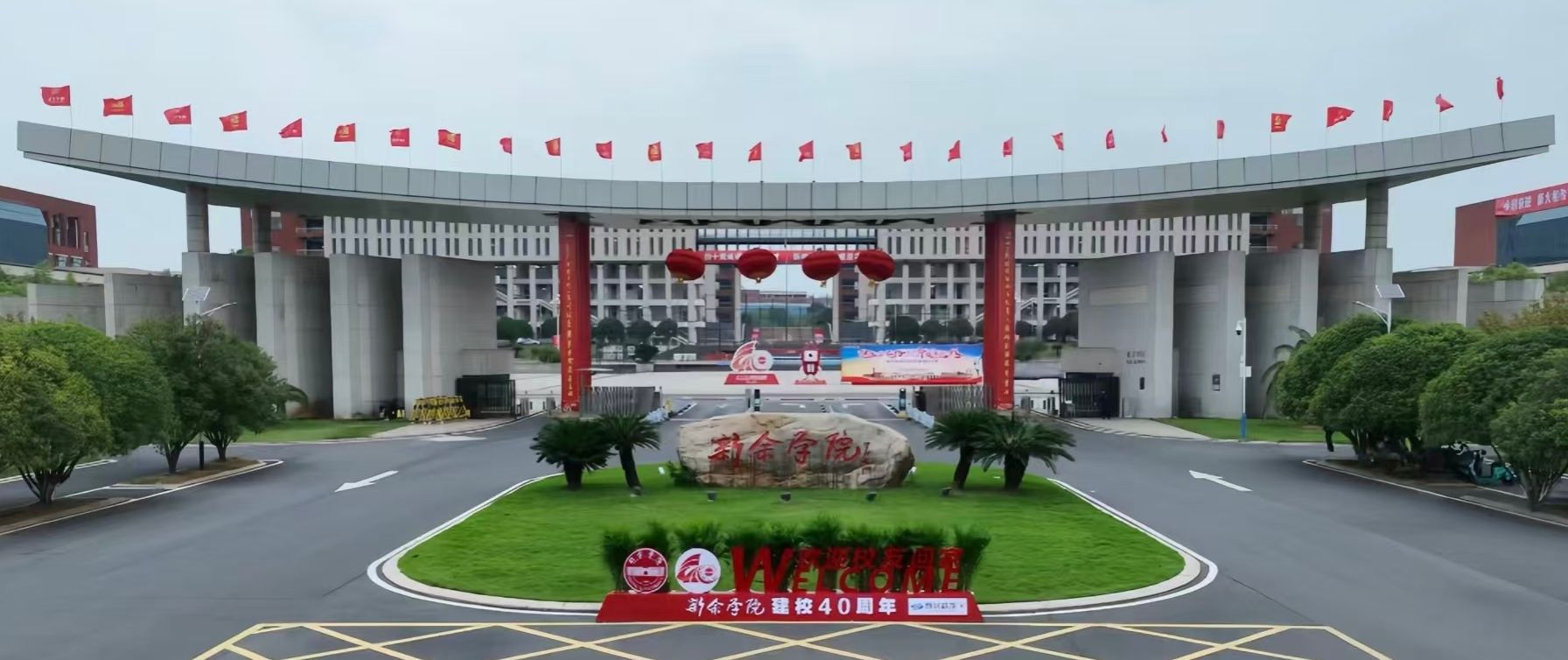

金秋的新余学院,丹桂馥郁,旌旗漫卷,处处涌动着欢庆的热潮。校门前,烫金的楹联与大红灯笼相映成辉;梦想广场四周的阶梯上,校训箴言与鎏金岁月字样错落排布。微风轻拂,绿草如茵,空气中浮动着思念与欢欣。10月25日,新余学院喜迎八方宾朋,建校四十周年庆典盛大开启。

2025年9月以来,学校围绕“人文校庆、学术校庆、校友校庆、发展校庆”四大主题,精心策划50余场活动,串联成校庆月的璀璨图景。10月25日校庆日当天,海内外校友跨越山海、云端相聚,校园里高朋满座、笑语盈门。大家在回望历史中传承初心,在学术交流中碰撞思想,在共谋发展中凝聚力量。这场回归育人本真的盛会,成为新院人跨越山海的情感共鸣与面向未来的奋进誓约。

人文校庆:以文脉传承,铸育人精魂

四秩风华,薪火相传。校庆期间,学校以一系列富有内涵的文化活动,系统展现办学传统与人文精神,凝聚起师生校友的情感认同。

办学成果汇报演出点亮校庆的高光时刻。10月25日晚,“四十风华启新程 踔厉奋发向未来”办学成果汇报演出在梦想广场隆重举行,五千余名师生校友现场观看,近万人线上同步参与。演出以“缘起—启航—绽放—奋进”为叙事主线,串联学校四十年发展历程。诗朗诵《这四十年》生动回溯从“半楼星火”到“万人学府”的办学历程;舞蹈《石榴花开》展现民族团结进步教育成果;情景剧《青春在这里闪光》深情讲述“全国脱贫攻坚先进个人”樊贞子的感人事迹,展现新院青年的责任担当。整场演出既是对学校40年奋斗历程的凝练总结,更是对开创未来的集体宣誓。

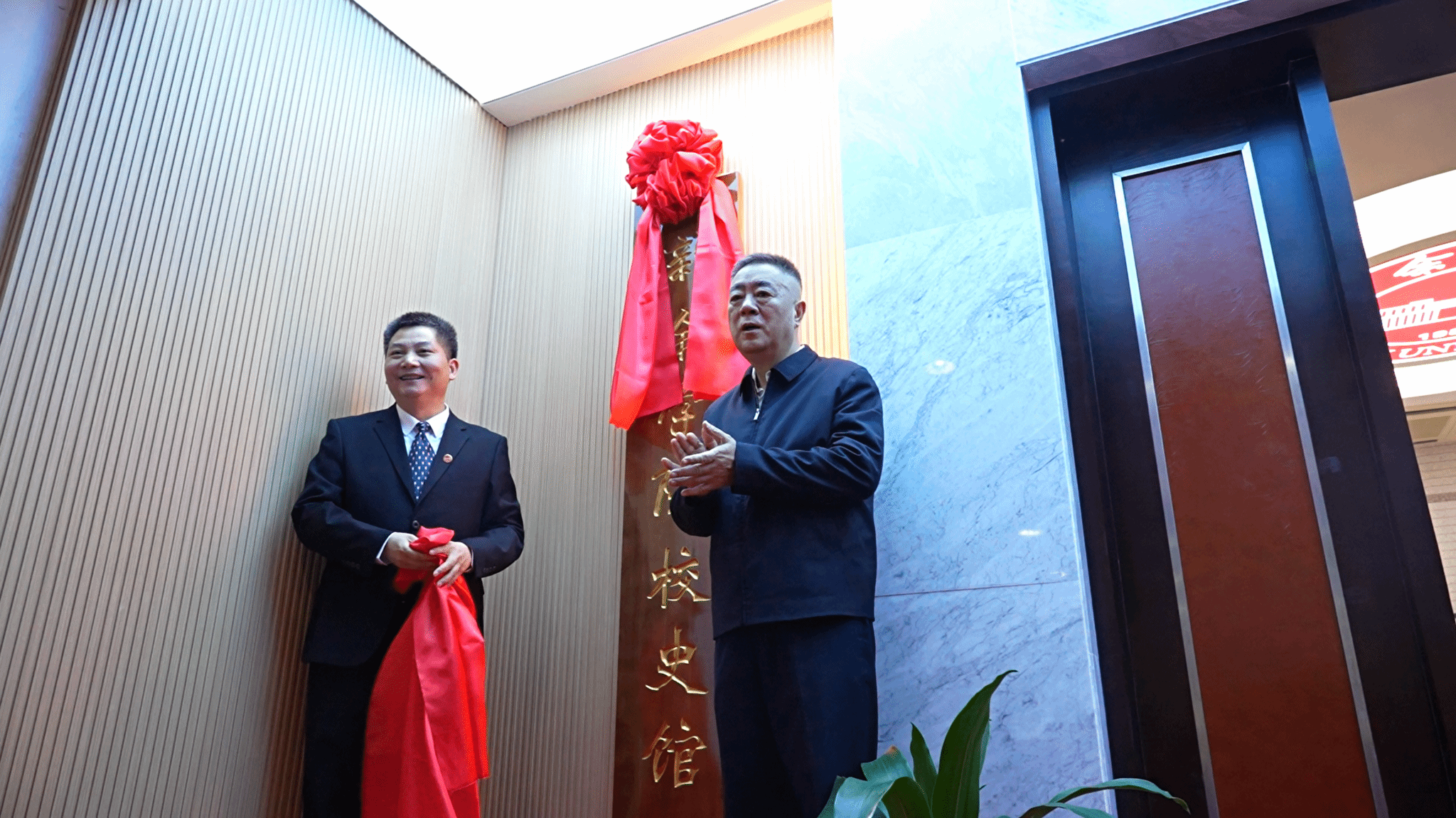

校史馆焕新开馆,构筑师生校友的精神家园。校庆日当天,江西省文化和旅游研究推广协会会长、南昌大学教授朱虹参观学校校史馆,为新改造完工的校史馆揭牌。作为学校历史文化记忆的重要载体,校史馆以学校四十年办学历程为主线,通过丰富的珍贵照片、历史实物与文献资料,生动讲述了一代代新院人自强不息、砥砺前行的动人故事。馆内综合运用现代信息技术与视觉美学,以凝重大气的展陈风格,为师生校友打造了沉浸式的校史体验空间。

校史编纂与发布,夯实文化传承根基。校庆期间,《半楼星火——新余学院校史(1985—2025)》隆重首发。这部28万字的校史典籍,系统梳理了学校四秩发展历程,既是一部办学记忆的“全景档案”,更是一幅新院精神赓续的“红色家谱”。校党委书记伍复康在首发仪式上强调,校史是“留存办学记忆、传承精神基因、赋能校情教育、展示办学形象”的重要载体,每一页校史都记录着师生们的奋斗足迹,每一段文字都承载着学校的精神基因。老领导、师生及校友代表共同为校史揭幕并赠书,使“求新、求实、求善”的校训精神在典籍中永续传承。

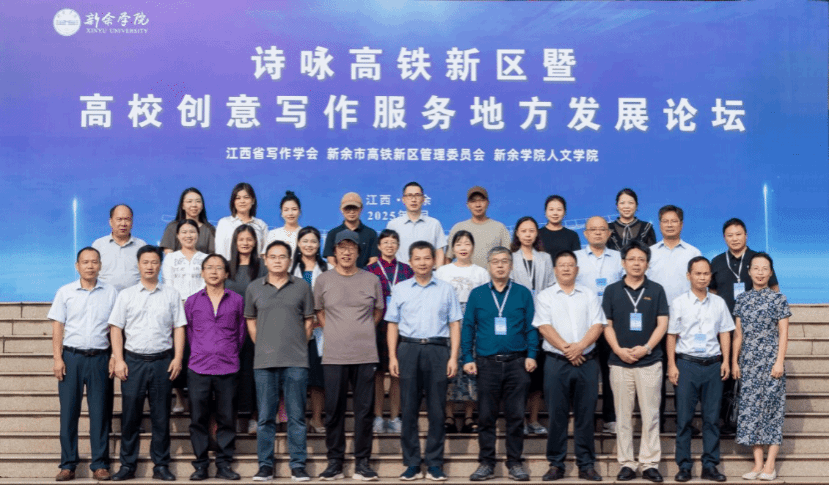

多元文体活动营造浓郁校庆文化氛围。9月26日至27日,诗咏高铁新区暨高校创意写作服务地方发展论坛成功举办,全国文艺界代表与校内师生共聚,以采风创作、诗歌吟诵和学术研讨,诗意勾勒新余高铁新区的发展新貌,探索高校创意写作服务地方文化建设的新路径。9月28日,“碳翔杯”校庆匹克球邀请赛吸引60余名爱好者参与,这项新兴运动以其独特的魅力成为校园体育的新亮点。10月21日,“四秩奋进路,奔跑新征程”校园欢乐跑火热开启,1600余名师生以奔跑方式庆祝校庆,校园内处处洋溢着蓬勃的朝气与青春活力。

学术校庆:以思想为桥,探未来之路

学术是大学的灵魂,更是学校高质量发展的坚实根基。校庆期间,学校聚焦学科前沿与区域发展,成功举办20余场高水平学术论坛,搭建起政、校、行、企协同创新的高端平台,以学术交流夯实高质量发展根基。

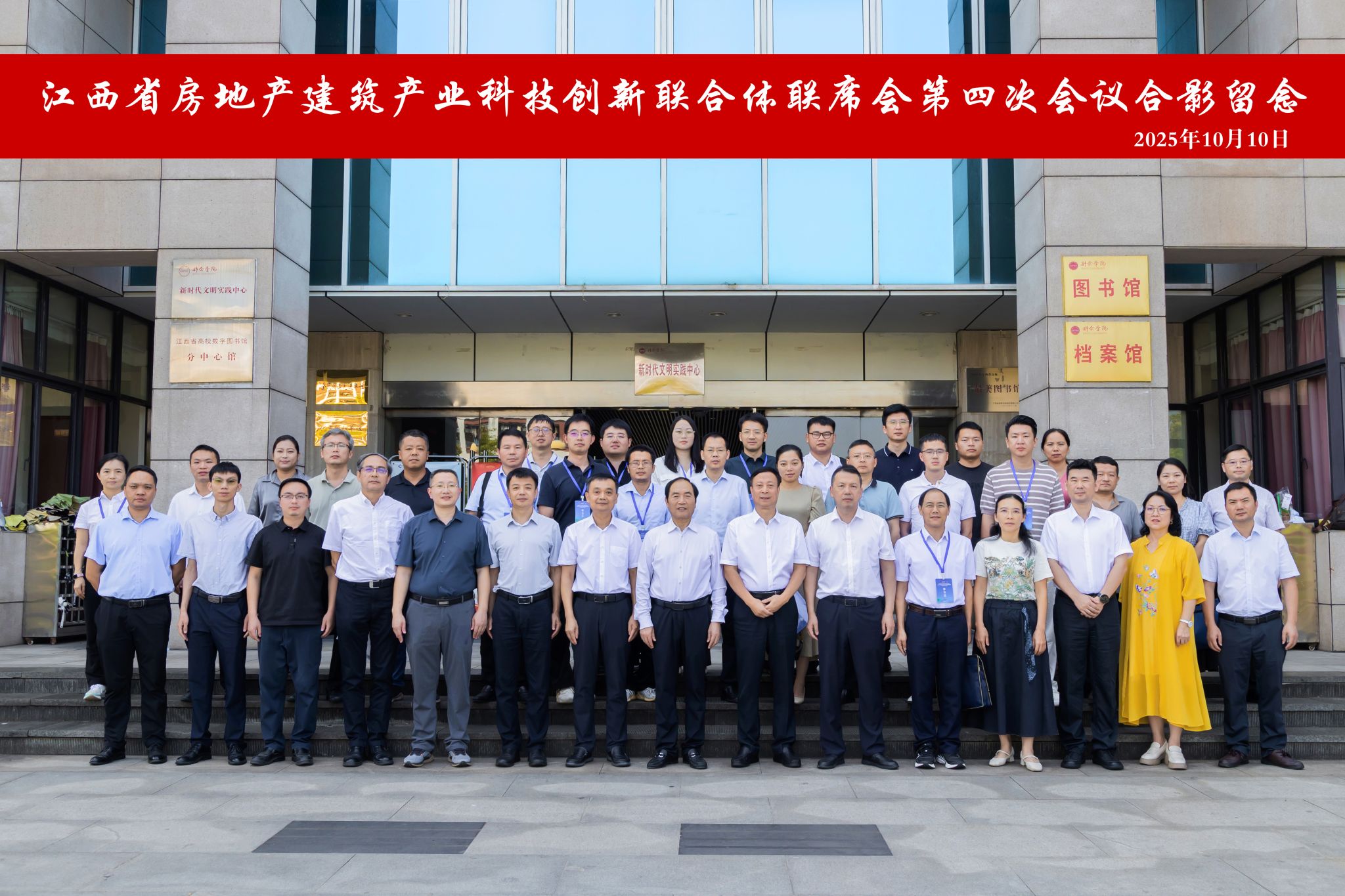

理工科学术活动精准对接产业升级需求。围绕新能源、钢铁、数字经济等地方支柱产业,系列学术活动精准发力,点燃校庆月的智慧之火。10月10日,绿色建筑与智能建造发展论坛举行,中国工程院院士王复明分享“工程医院”平台建设经验,专家学者共同探讨建筑产业现代化转型路径。10月12日,钢铁新材料绿色低碳创新发展论坛接续举办,江西理工大学赖朝彬教授等业界专家围绕稀土应用、冶金固废资源化等议题深入交流,助力产业绿色转型。10月18日,清洁能源与存储技术学术研讨会如期召开,上海交通大学沈文忠教授等专家带来光伏与储能领域前沿成果,为学校能源动力学科建设与人才培养提供新动能。

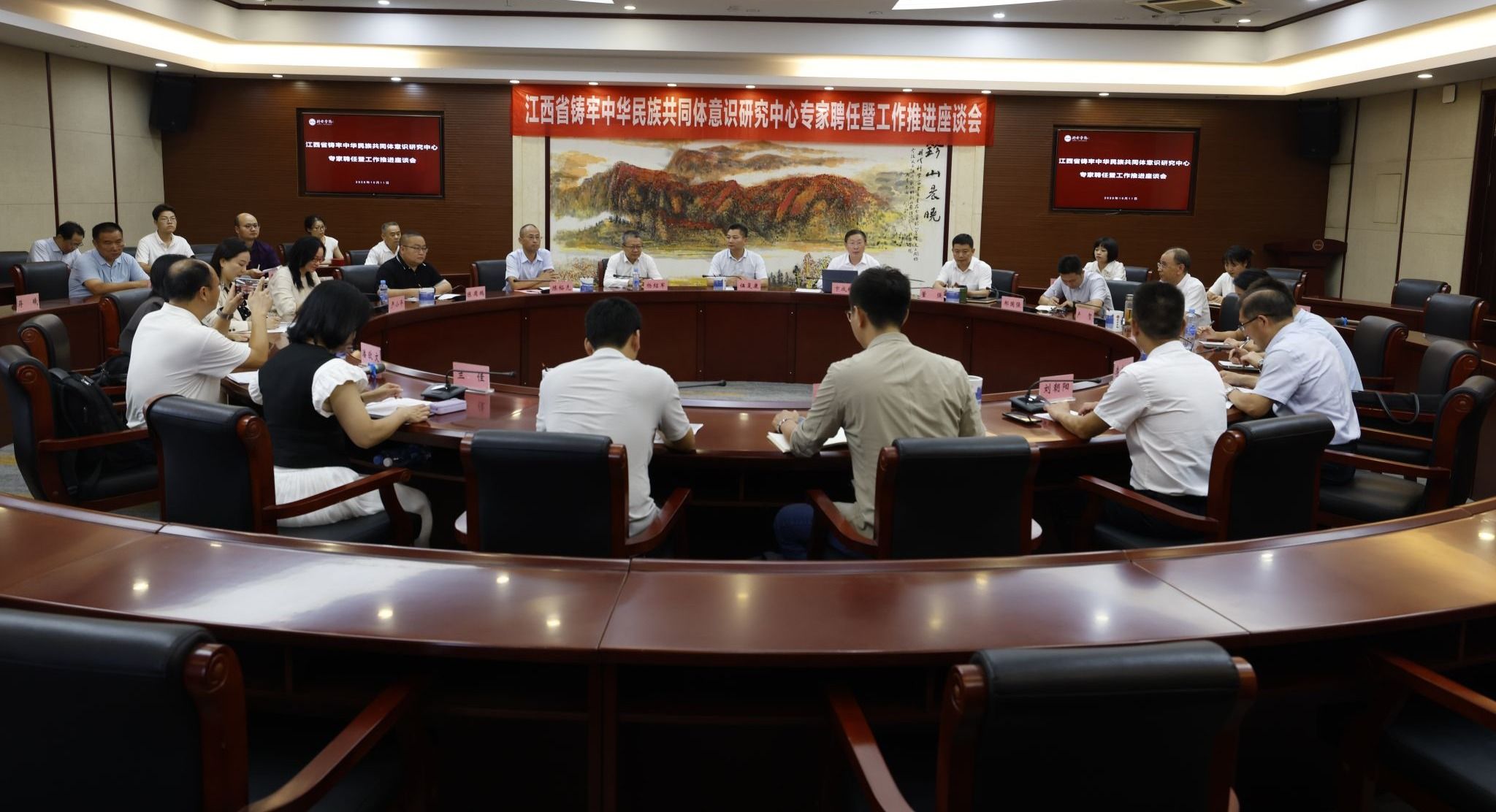

人文社科与交叉领域论坛同样精彩纷呈。9月28日,新时代江西省体育产业创新发展研讨会聚焦体教融合与新消费背景下的产业变革。10月10日至11日,江西省高校铸牢中华民族共同体意识理论研究推进工作座谈会顺利召开,广西民族大学卞成林教授等专家深入探讨红色文化智能传承新路径;10月17日至18日,数字经济赋能新质生产力创新发展论坛成功举办,电子科技大学殷允强教授等学者围绕应急供应链网络优化、区域数字经济高质量发展等议题展开深入研讨。10月18日,江西省智慧养老与老年护理创新发展学术论坛吸引600余人参与,中南大学冯辉教授等专家分享慢病管理机器人、老年护理智慧化等创新成果,推动“校-企-医”协同服务老龄事业。

高端研讨凝聚共识,擘画未来发展蓝图。10月23日,“数智赋能产教融合 共促地方大学与产业高质量发展研讨会”圆满举办,中国工程院院士谭建荣、教育部高等教育司原司长张大良、教育部科学技术与信息化司原司长雷朝滋等200余位业界精英齐聚一堂,围绕数智时代产教融合、地方大学与产业协同发展等时代命题展开深度对话。会议设置“地方高校高质量发展论坛”“高校服务企业智改数转主题论坛”“应用转型、产教融合主题论坛”“江西省人工智能青年博士主题论坛”四大主题论坛和两场专题座谈会,形成“善用AI技术赋能提质”“构建产教融合共同体”等共识,为地方大学与产业协同发展擘画了清晰路径。

校友校庆:以情谊为弦,奏归来欢歌

无论行至多远,母校永远是游子心灵的港湾。校庆期间,四海校友怀揣赤子之心,从八方归来,以各种形式共庆华诞、畅叙情谊。

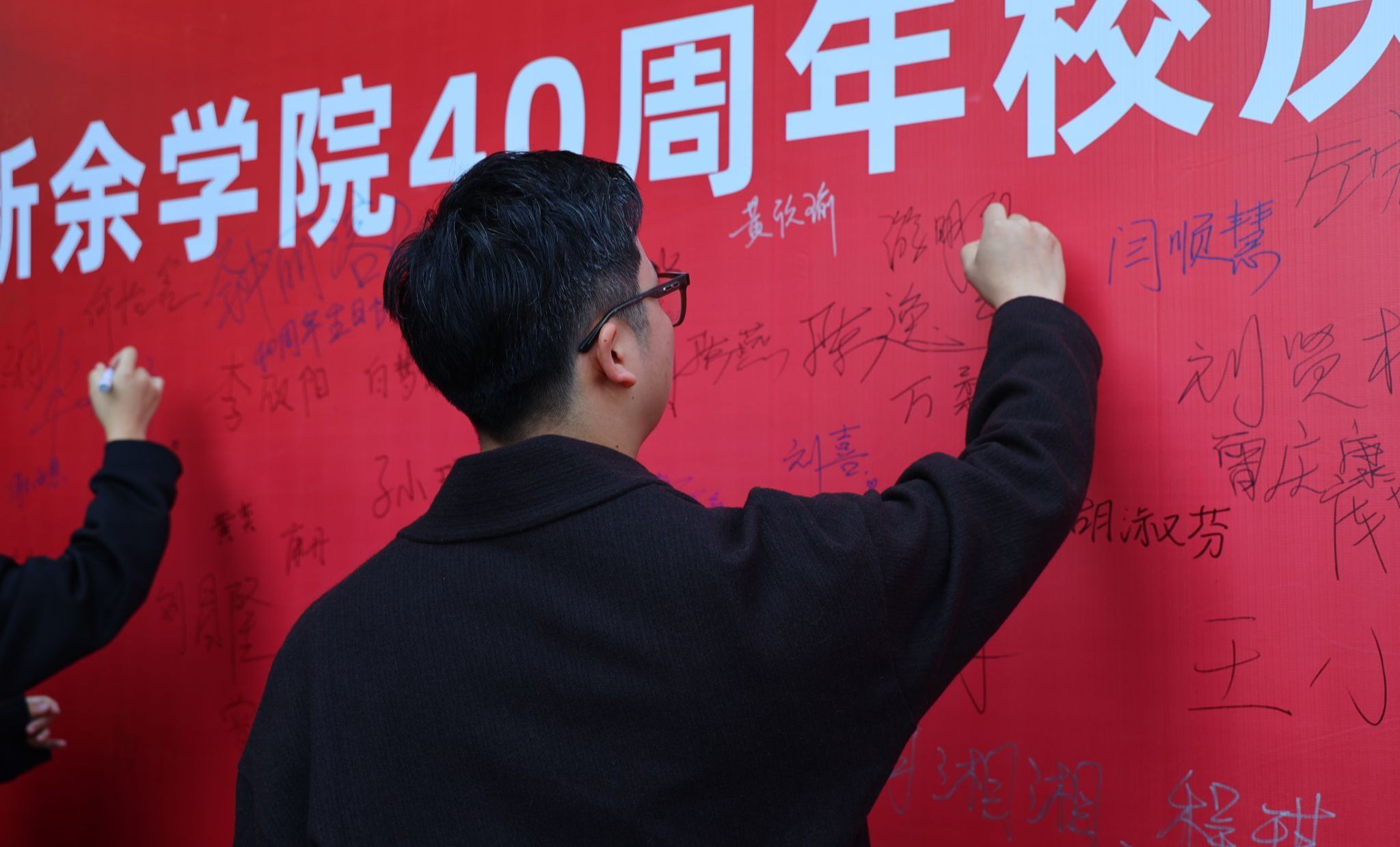

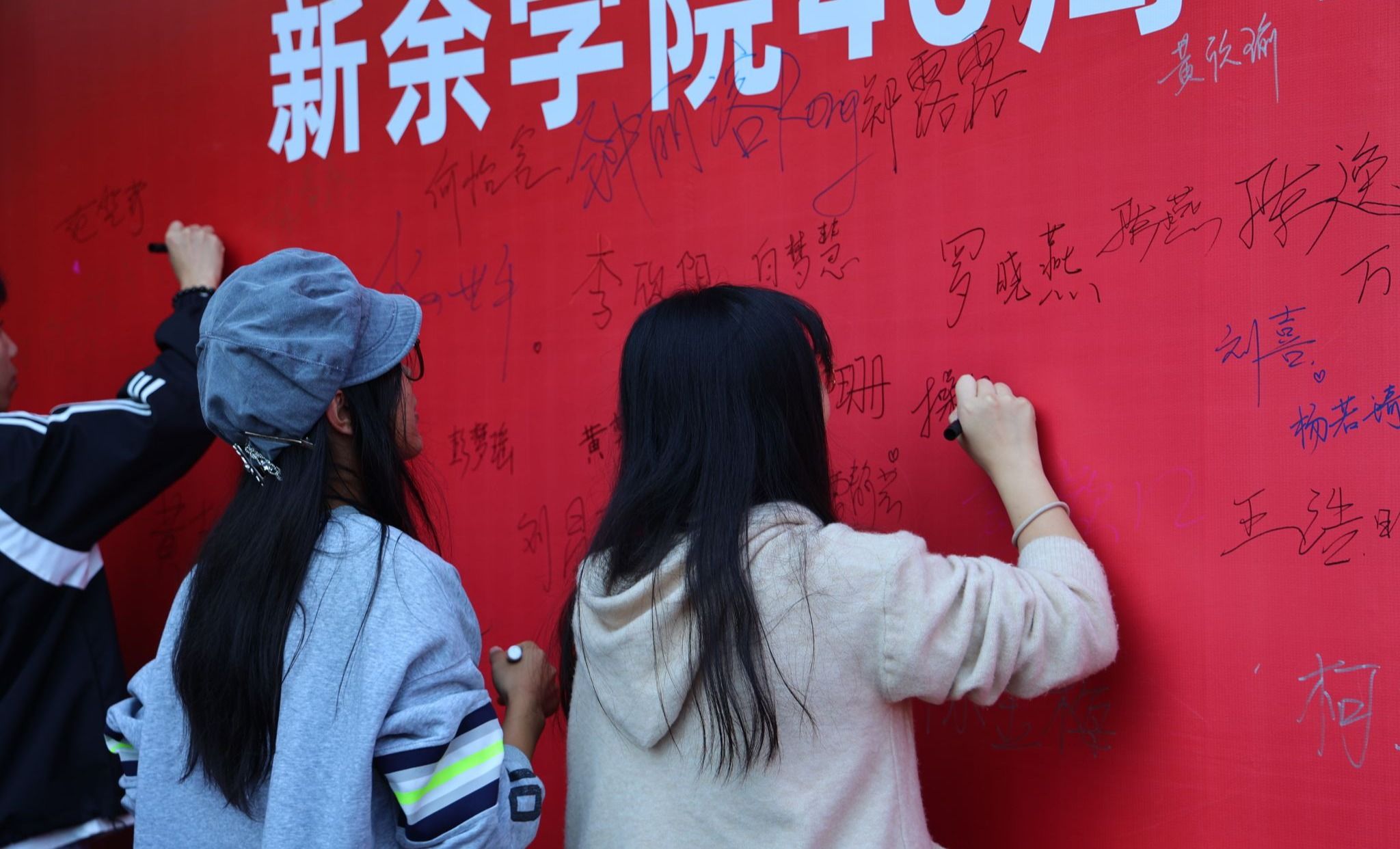

为迎接校友回家,校园内精心设置了签名墙与打卡点,满满的仪式感传递着母校温暖的问候:亲爱的校友,欢迎回家!

重逢的喜悦在校园里流淌。校庆日当天,一批批校友从各地赶来,在校园里相聚。多年未见的同学、好友见面,难掩激动,紧紧相拥。他们在签名墙上落款,在打卡点前合影,在校园里漫步闲聊,对着眼前的亭台场馆辨认往昔模样,在熙攘人群中找寻青春记忆。此刻追寻的不只是过去的时光,更是藏在岁月里不变的同窗情谊和对母校的深深牵挂。

各学院组织形式多样的校友活动。签名仪式、主题班会、品茶会、趣味运动会……校友们仿佛穿越时空,回到了青葱岁月。相谈中,他们分享各自的人生经历,也为学校的发展献言献策。一位校友动情地说:“无论走到哪里,心中始终留着对母校的牵挂。‘永远是新院人’的情愫在我们心中绵延不绝。”10月25日上午的高质量发展大会上,江西赣锋锂业公司技术总监彭爱平深情回忆求学时光,感恩母校栽培;海外校友代表、尼泊尔特里布文大学原校长凯沙尔・琼格・巴尔拉尔教授致辞,盛赞学校办学成就,期待深化国际教育合作。

实物捐赠见深情,人文精神在校园生根。97级中文班捐赠的孔子像在人文学院大楼前庄严落成,传承着“学而不厌、诲人不倦”的治学之道;2000级中文本科班、2003级综合文科班捐献的景观石上,“弦歌不辍,师恩永沐”“四秩弦歌,文心永续”的刻文,饱含感念师恩、回馈母校的赤子之心。

活力奔跑展风貌,新院情怀在赛道上传承。10月26日, 在2025仙女湖马拉松赛道上,40人校友跑团身着统一服装,以奔跑姿态诠释不变的拼搏精神。“离校多年,能以此方式‘回家’,意义非凡!”一位冲线校友难掩激动。赛道上的每一步,都是对青葱岁月最深情的致敬。

校友与母校的互动延伸至育人实践与发展支持。“芳华四轶,职引未来”2026届毕业生秋季校园招聘会上,166家用人单位提供3200余个岗位,其中52家为校友企业,为学弟学妹搭建起坚实的就业桥梁。现场接收简历3800余份,初步达成意向650余人,校友反哺之情炽热可感,真正实现了情谊回归与资源回流的有机统一。

发展校庆:以合作为楫,绘时代新卷

学校发展规划与地方战略的深度对接,成为发展校庆的鲜明底色。10月25日,新余学院建校40周年高质量发展大会隆重举行。副省长史可在校庆日调研学校时强调,要聚焦服务国家重大战略和区域经济社会发展需求,深化产教融合与科教融汇,持续提升科技创新和人才自主培养能力,为学校未来发展指明了方向。新余市委书记郑光泉在大会致辞时表示,学校要紧扣应用型办学定位,为赋能地方发展垒台筑基,紧密对接高质量发展所需,进一步优化学科布局、深化产教融合,争创全国有影响力的应用型大学。校党委书记伍复康在高质量发展大会上郑重提出,未来工作重心将从规模扩张转向内涵提升,全力推动办学定位、学科专业、教师教学、科研活动“四个转型”,奋力谱写建设特色鲜明的高水平应用型本科院校新篇章。合作企业代表、有研新能源材料(江西)有限公司总经理张向军表示,将与学校深化课题共研、人才共育,拓展技术攻关与成果转化的广阔天地。

校地企协同成果集中落地生花。国家动力电池创新中心新型电池材料联合实验室、江西省锂电新材料产业技术研究院、新余市数字经济学会、新余市人工智能学会、新余学院新余文化研究院、新余学院新余发展研究院和新余学院人居环境与数字设计研究院七家研究机构和组织集中揭牌,覆盖新能源、数字经济、文化研究等关键领域,成为学校深化产教融合、服务地方发展的崭新平台。其中,新型电池材料联合实验室将聚焦固态电池、储能技术研发,助力新余打造锂电产业发展高地;新余文化研究院则设立天工文化、傅抱石艺术等七大研究方向,致力推动地方文化传承与创新。

四十年风雨兼程,四十载薪火相传。新余学院40周年校庆,以人文铸魂,以学术立根,以校友聚力,以发展扬帆。它既是对过往辉煌的深情礼赞,更是对未来征程的豪迈宣言。站在新的历史起点,全体师生与海内外校友将以建校40周年为契机,赓续新院精神,勇担使命、砥砺奋进,在建设特色鲜明的高水平应用型本科院校的新征程上奋楫前行,为谱写中国式现代化江西篇章贡献磅礴的“新院力量”!